Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes

En días recientes hemos visto en todos lados la campaña “…Y los padres, ¿dónde están?”, impulsada como reacción a los alarmantes casos de violencia en nuestras escuelas y entornos juveniles. La intención parece clara: llamar la atención pública sobre el rol de madres y padres en la crianza y en la prevención de la violencia. Sin embargo, es precisamente en esa aparente claridad donde encontramos el mayor de los riesgos.

El neuromarketing nos enseña que los mensajes que apelan al miedo, la culpa y la vergüenza son altamente efectivos para captar la atención. La frase “¿Dónde están los padres?” tiene la fuerza de un golpe emocional: es corta, contundente, y apunta a un imaginario colectivo en el que la familia es responsable única del bienestar de la niñez. Pero ¿qué sucede cuando una campaña logra impacto emocional a costa de simplificar un problema complejo?

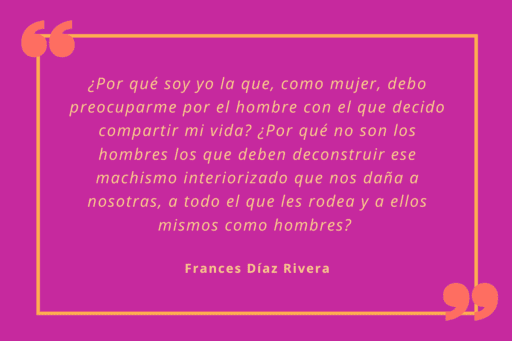

La respuesta es peligrosa: se refuerza un estigma. Esta campaña, sin proponérselo quizá, deposita la culpa en las familias —y muy en particular en las madres— como si fueran las únicas responsables de los actos de violencia juvenil. Invisibiliza la precarización de nuestro sistema educativo, la falta de acceso a servicios de salud mental, la erosión de programas comunitarios y recreativos, y el abandono sistemático del Estado en la atención integral a la niñez y juventud.

Conectar emocionalmente es importante, pero no basta. El verdadero reto de la comunicación social es provocar cambios de conciencia y acción sostenibles, no solo trending topics. Una campaña que culpa a las familias puede generar conversación en redes, pero difícilmente inspirará soluciones colectivas. Al contrario, desvía la atención de los factores estructurales que perpetúan la violencia.

Desde el neuromarketing responsable sabemos que hay otras rutas. Mensajes que validen la experiencia de jóvenes, que reconozcan los esfuerzos de las familias, que convoquen a la solidaridad comunitaria y que exijan al Estado cumplir con su responsabilidad. Campañas que despierten orgullo, esperanza y compromiso, no miedo ni vergüenza.

No podemos permitir que la violencia juvenil se convierta en terreno de mercadeo simplista. Lo que está en juego no es un “rating” o un eslogan, sino el futuro de un país. Más que preguntarnos “¿Dónde están los padres?”, deberíamos preguntarnos: ¿Dónde estamos todas y todos? ¿Dónde está el Estado, el sector privado, las universidades, los medios de comunicación? ¿Dónde estamos como país cuando se trata de cuidar, acompañar y ofrecer oportunidades reales a nuestra juventud?

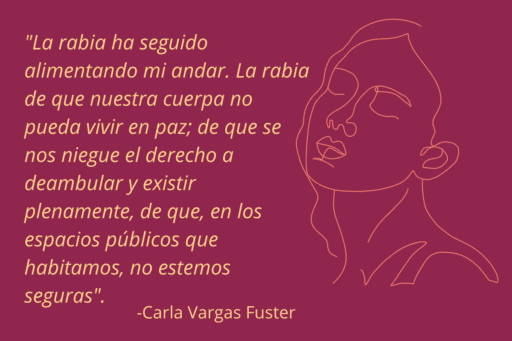

Las campañas mediáticas tienen poder. Pueden amplificar prejuicios o sembrar transformaciones. Mi apuesta es que usemos ese poder con ética, empatía y responsabilidad, reconociendo que la violencia no se combate con culpabilización, sino con justicia social, acompañamiento integral y narrativas que dignifiquen nuestras vidas.