Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes

Hablar de anticoncepción en Puerto Rico casi siempre ocurre desde la urgencia: “no te puedes quedar embarazada”, “no metas la pata”, “no dañes tu futuro”. Es una urgencia que no solo viene del sistema médico o educativo, sino también de nuestras madres, de las personas a nuestro alrededor, de generaciones que han cargado con el peso de la maternidad forzada, las responsabilidades unilaterales y las consecuencias de decisiones reproductivas tomadas sin opciones reales.

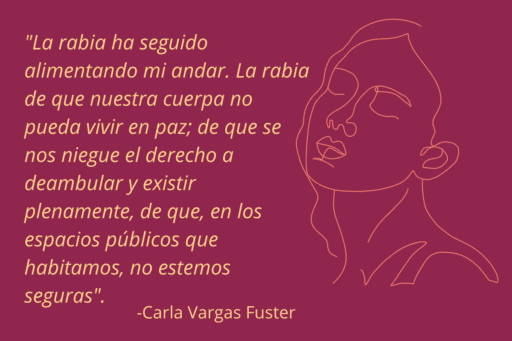

Poco se habla del costo físico, emocional y relacional que muchas personas —principalmente mujeres, personas con cuerpos con capacidad de gestar y cuerpos feminizados— asumen en silencio para cumplir con ese mandato. Desde temprana edad aprendemos que la responsabilidad reproductiva nos pertenece. Pastillas, inyecciones, dispositivos intrauterinos, implantes. Métodos que se insertan, se hormonizan, se ajustan a nuestros cuerpos, mientras el discurso social insiste en que debemos agradecer tener opciones, aunque esas opciones nos duelan.

La anticoncepción, sin embargo, no es solo un asunto médico. Es una experiencia atravesada por género, clase social, acceso a servicios de salud, orientación sexual, tipo de relación y contexto político. En un país donde el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es cada vez más precario, elegir un método anticonceptivo se convierte en un ejercicio de resistencia cotidiana.

Muchas personas llegan a la consulta sexológica educativa agotadas. No porque no quieran cuidarse, sino porque han aprendido que cuidarse implica aguantar. Aguantar sangrados irregulares, aguantar cambios de humor que nadie valida, aguantar la disminución del deseo sexual como si fuera irrelevante, aguantar la narrativa de que “peor sería un embarazo” y “¿quién lo va a hacer si no soy yo?”. A esto se suma el miedo a consultar con profesionales por violencias previas.

Pero ¿desde cuándo la prevención justifica el malestar constante?

Uno de los mitos más persistentes en torno a la anticoncepción es que el cuerpo debe adaptarse al método y no al revés. Esta lógica refuerza una visión utilitarista del cuerpo: uno que sirve, que se controla y que se regula, pero que rara vez se escucha, especialmente cuando se trata de cuerpos feminizados, pobres, racializados o jóvenes. Y no acaba en la juventud; podríamos incluir la tercera edad, pero eso sería un libro, no una columna. Desde mi mirada sexológica interseccional, es importante decirlo claro: ningún método anticonceptivo debería sostenerse desde el sacrificio permanente del bienestar. Si un método te desconecta de tu cuerpo, de tu deseo o de tu salud emocional, esa experiencia merece ser revisada, no minimizada.

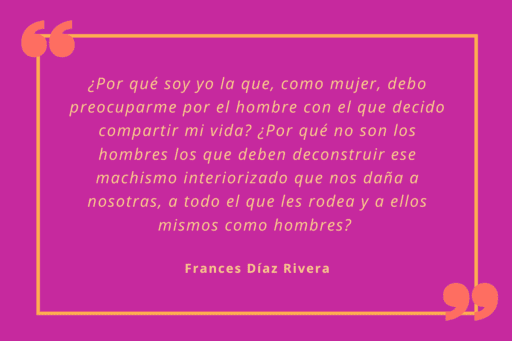

Además, la anticoncepción sigue colocándose mayoritariamente sobre los mismos cuerpos, incluso en relaciones donde hay corresponsabilidad afectiva, económica y sexual. Pocas veces se cuestiona por qué las personas con capacidad eyaculante siguen teniendo opciones limitadas o por qué no se problematiza su rol en la prevención del embarazo. Esto no es casual: responde a una historia larga de control reproductivo sobre ciertos cuerpos, mientras otros quedan al margen de la responsabilidad.

Elegir un método anticonceptivo debería ser un proceso vivo, revisable y acompañado, no una sentencia que se aguanta durante años por miedo, culpa o falta de alternativas. Cambiar de método no es fracasar. Cuestionar no es irresponsable. Priorizar el placer y el bienestar es un ejercicio de autonomía corporal.

Hablar de anticoncepción desde los derechos sexuales y reproductivos implica ampliar la conversación. Implica reconocer que decidir cuándo, cómo y si queremos gestar está profundamente conectado con cómo vivimos el sexo, el placer, las relaciones y la libertad. También implica reflexionar sobre cómo el sistema político se está metiendo en nuestras decisiones reproductivas.

Tal vez la pregunta más importante no sea “¿qué método uso?”, sino “¿este método me permite habitar mi cuerpo con dignidad?”. Si la respuesta es no, entonces el problema no eres tú. El problema es un sistema que todavía espera que aguantes en silencio. Cuidarse no debería doler. Decidir sobre nuestros cuerpos, tampoco.