Foto del archivo de Alina Luciano

A menudo escuchamos la palabra “activismo” en conversaciones cotidianas, acompañada de frases que buscan deslegitimarlo: “Eso es un revolú” o “Esa gente no me representa”. Se nos ha condicionado a mirar la protesta como un estorbo o un inconveniente logístico, en lugar de reconocerla como el síntoma de un sistema roto. El activismo no es un evento aislado; es la columna vertebral de nuestra historia y la herramienta más poderosa para defender nuestra humanidad y, más importante aún, nuestros derechos humanos.

Más allá de marchar con carteles, el activismo político es tejer redes y accionar colectivamente para provocar cambios concretos. En el archipiélago puertorriqueño, esto no es un pasatiempo, sino una estrategia de supervivencia. En un contexto colonial, marcado por crisis fiscales y sistemas que fallan repetidamente, el activismo ha llenado los vacíos de un Estado ausente. Derechos que hoy damos por sentados —como la jornada de ocho horas, el voto de las mujeres o la salida de la Marina de Vieques— fueron conquistas de personas tildadas en su momento de “revoltosas”.

El puente hacia los derechos humanos

Los derechos humanos no son conceptos abstractos; son las condiciones mínimas para vivir con dignidad: salud, educación y equidad. El activismo funciona como un puente esencial que:

- Visibiliza la violación de derechos: si nadie denuncia el colapso, el mundo asume normalidad.

- Exige rendición de cuentas: coloca la lupa sobre el poder, recordándole su deber hacia el pueblo.

- Crea nuevas realidades: cuestiona lo establecido para abrir paso a leyes más justas.

Cuando una manifestación genera incomodidad, debemos preguntarnos: ¿qué nos molesta más? ¿el tráfico detenido o la injusticia que obligó a la gente a salir a la calle? El propósito del activismo es irrumpir. Si la injusticia es silenciosa, la respuesta debe ser ruidosa. No todas las estéticas del activismo tienen que representarnos para que su fin sea legítimo: un Puerto Rico donde la vida valga más que las ganancias de unos pocos, y más aún si esos pocos son quienes están en el poder.

La sexualidad también es parte del activismo

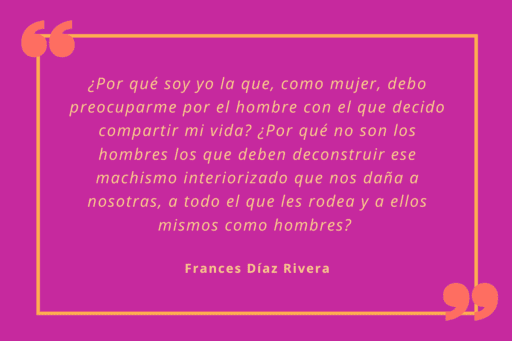

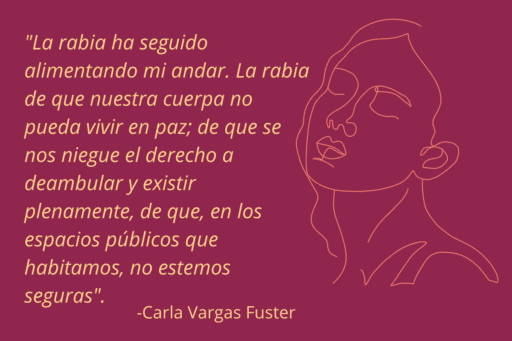

Hoy, en Puerto Rico, seguimos enfrentando un escenario político cada vez más preocupante. El país presenta cifras alarmantes de violencia de género, respuestas institucionales insuficientes y un contexto en el que nuestras decisiones reproductivas están constantemente bajo vigilancia, cuestionamiento y control. Se legisla sobre nuestros cuerpos, se condiciona el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y se nos exige —de forma explícita o simbólica— que nuestros cuerpos estén al servicio de otros intereses: económicos, religiosos, morales o políticos.

La educación sexual es un derecho humano que permite que personas de todas las edades accedan a información precisa, científica y libre de prejuicios sobre su sexualidad, salud reproductiva, relaciones afectivas y prevención de riesgos. Este acceso posibilita tomar decisiones informadas, seguras y responsables, protegiendo el bienestar y la autonomía individual. Los Estados tienen la obligación de garantizarla de manera integral en las escuelas, en el desarrollo social y en las políticas públicas, vinculándola al derecho a la salud, a la educación y a la no discriminación, siendo un componente esencial para el desarrollo pleno de las personas.