Ilustración por Mya Pagán

Lo primero es la elevación y la distancia. Lo segundo es asomarse por la ventanilla del avión. Lo tercero es darse cuenta de que no hay ventanas pequeñas, la que es pequeña es una. Y así todo el tiempo, en todas las circunstancias. El problema es que casi nunca se tiene el privilegio de la altura del avión, pero se espera que seamos capaces de verlo todo desde la minúscula ventana. Cuesta tener diversidad de perspectivas, cuesta encontrar las palabras para nombrar y hacer constancia de que lo que se ve desde el cielo, desde la tierra o con una lupa puede ser parte de la misma cosa.

Entonces, sale una de bañar al niño y piensa: caramba, hace unas cuantas semanas que no se ha ido la luz, qué extraño… Y se da una cuenta de inmediato que lo que es extraño aquí, es la normalidad que se vive en tantos otros lugares del mundo. No solo en los países ricos, pues incluso muchos países pobres —o deberíamos decir empobrecidos por la historia, por el imperialismo y sus saqueos diseñados para ser eternos— han logrado conciliar el difícil balance entre lo urgente y lo importante.

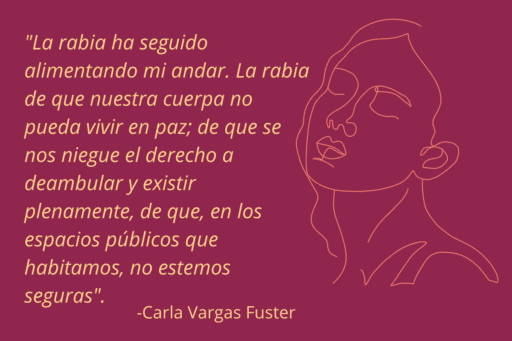

El niño suda y piensa una que es una fiebre, pero no, es que siempre que se va la luz, la noche se siente más calurosa, más húmeda, más parecida a las noches aquellas después del huracán. Pero va una y le toma la temperatura de todos modos, por si acaso. Después de tanto, la costumbre es que después de una cosa mala, siempre aquí viene una peor. Tanto así que ya cuando ocurre el golpe de turno, ya una no tiene ni palabras para nombrar el tedio de la permanente indignación. Está tan endurecido el cayo del malestar que casi ni se siente de la misma manera. Como si no doliera, porque es más fácil acostumbrarse al golpe, que sufrirlo.

A la mano, siempre cerca, están las linternas, la estufita de gas, el abanico de mano que ahora vive en la mesita de noche. Antes quería gritar, escribir, arengar a la rabia, pero ahora lo que hay es una neutralidad que aterra porque se parece demasiado a la derrota. Y no brotan las palabras porque hace tiempo que a nadie le da gracia eso de los llamados a ser gente, tampoco se activa de la misma manera el trauma colectivo de aquel tiempo inmediato después del huracán. Ya nos acostumbramos a la desidia de un Estado incapaz y a los efectos devastadores del perfecto diseño de aquellos que siguen labrando su soñado Puerto Rico sin puertorriqueños.

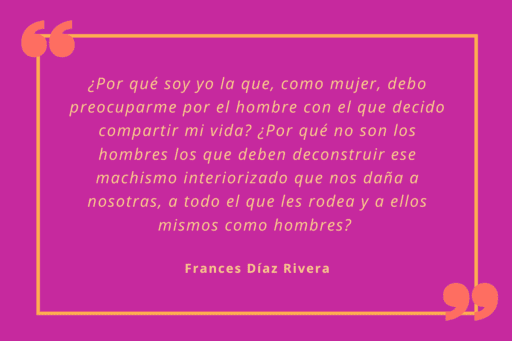

Pasa la noche y sudamos las sábanas una y otra vez. Dormitamos porque no dormimos con la certeza de que la luz —la verdadera y la del conocimiento— no llegan nunca a tiempo. Lo vemos en el debate público. ¿Qué más vamos a argumentar en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas? ¿Qué más de todo lo que se ha demostrado, investigado, presentado? ¿Cómo hablar con los representantes de un Estado que es incapaz de proteger las vidas de los que aquí vivimos y que tienen la osadía de tildar a una mujer que decide abortar de asesina? Asesino usted señor, que con sus palabras, acciones y gestos ha demostrado que en esa cabeza jamás entrará la luz del conocimiento, y mucho menos la de la empatía. Jamás será capaz de calzar zapato ajeno. Qué vida tan pobre esa, la del que camina únicamente en sus pies.

¿Qué más vamos a argumentar en defensa de los derechos de las mujeres trans? ¿Cuántos más datos, ciencia, evidencias y documentación de experiencias hace falta para que se encienda la mínima luz del entendimiento?

En las últimas semanas, hemos visto un derroche de oscurantismo en el debate público —en estos temas antes mencionados y en tantos más— y hay que preguntarse: ¿para qué otro texto sobre lo mismo? ¿Para qué otra larga lista de argumentos que jamás serán escuchados? Hay veces que las palabras son luces, pero hasta la llama más fuerte se agota ante tanta oscuridad.

El sol nos parte el sueño logrado en la madrugada con un incendio de luz en los ojos. Apagón general, no ha llegado la luz, tampoco las respuestas, ni las explicaciones. El niño se despierta feliz, ajeno a todo. Miro sus manos, sus pies, la pequeñez de su cuerpo en la cama, su minúscula estatura atravesando el pasillo, su esfuerzo por elevarse en el banquito para lavarse los dientes. Lo observo y recuerdo constantemente la importancia de darle todo el tiempo, en cuanto a todos los temas, dimensión a la mirada. Lo que desde la ventana del avión se ve como un todo completo, visto desde el interior, cambia de fondo y forma. Más aún si se mira con lupa o microscopio.

Me pasó el otro día. Tomé una decisión pensando en una cuestión técnica, ignorando por completo y no tomando en cuenta que esa decisión vista desde afuera, en su contexto, contradecía y llevaba un mensaje opuesto al que la propia actividad quería llevar. Fue una lección de vida, un recordatorio urgente de la importancia de mantener la perspectiva siempre aceitada, en movimiento, en dimensión múltiple y cambiante. Calzar zapato ajeno como ética de vida.

No se puede hablar del aborto, de las mujeres trans, del asedio bajo el que se vive en Puerto Rico, sin movernos constantemente de nuestro lugar, sin ampliar y achicar la mirada en todo momento. Y en ese mismo ejercicio, tampoco podemos —o al menos eso me digo— darle un solo matiz a esta sensación de extenuación colectiva ante la nueva colección de abusos. A nadie se le olvide que así estábamos (con sus honrosas excepciones) —callados, silentes, golpeados— antes de la revuelta popular más relevante de los últimos años. Porque sucede que, de esos silencios, de esa aparente conformidad, de ese sentir que ¿gritar para qué?, suele nacer una fuerza que no se anuncia y, contrario a la luz que se va, llega y lo arrasa todo.

Desde las minúsculas ventanas, parecería que nada pasa, pero somos muchos los que estamos mirando.