Ilustración de Mya Pagán

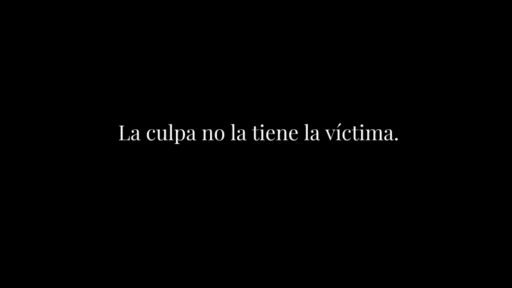

En la narrativa social, el lugar y el derecho a que una persona pueda ser validada como víctima suele adjudicarse bajo una serie de mandamientos no escritos, rara vez dichos, pero entendidos claramente a la diestra y a la siniestra del ordenamiento de cada sociedad. En otras palabras, quién será o no será considerado una víctima suele ser el reflejo de lo que las estructuras sociales y la cultura consideren meritorio de tal valoración. No importa si los hechos se imponen y reflejan que quien consideran víctima es en realidad victimario o viceversa, o incluso ni siquiera puede estar sujeto a la evaluación porque su situación no es propicia para ello.

Porque sucede que el lugar que se ocupa en una situación de abuso o violencia de cualquier tipo depende, muchas veces, más de los valores del momento que de los hechos y los datos que se acumulen sobre estos. Sobre todo, cuando a la gente le encanta encontrar víctimas ejemplares, impolutas, puras. Quieren víctimas perfectas porque solo así es posible tolerar la responsabilidad social —y por ende compartida— que corresponde a cada persona que tolera pasivamente las estructuras que reproducen las violencias que, a su vez, tienen como resultado el que existan víctimas despojadas del derecho a serlo.

Cualquiera que abandone o no encaje perfectamente con el molde de víctima perfecta abona a ese mal llamado alivio que se busca. Incomoda la víctima que pertenece a un grupo social marginado o que decide vivir fuera de los apretados rediles que la sociedad ha diseñado para quienes escapan el encuadre del poder. Pues, si la víctima no sirve para que no se sienta mal por la complicidad implícita en los males sociales que la violentan, ¿de qué sirve? Es impensable para mucha gente que, en esta era del capitalismo salvaje, tardío, deshumanizado y podrido, sea posible relacionarse con cualquier experiencia humana sin que lo utilitario les atraviese. Es decir, si la víctima no es útil, no es víctima.

Ese acercamiento, además, está tan bien afincado en una visión individualista de la existencia que facilita la adjudicación de erráticas culpas. Nada más deshumanizante que eso. Después de todo, los sistemas que carecen de humanidad están diseñados precisamente para deshumanizar, ¿por qué habría de sorprendernos?

En estos momentos se discuten dos asuntos que lo ilustran con particular claridad y que, por supuesto, tienen como epicentro las vidas de las mujeres. Por un lado, a una legisladora —respaldada a capa y espada por la más alta esfera de su partido fundamentalista— se le ocurre decir que la vestimenta de una mujer incide y la hace responsable por lo que un hombre pueda hacerle. Naturalmente, justificando así al violador y agresor, y valiéndose de una idea contradictoria y absurda, que por siempre ha servido bien al orden patriarcal. Se trata de esa noción de que, por un lado, los hombres “son superiores en su capacidad analítica, racional y emocional, pues no se ponen histéricos” (de solo escribirlo se me hierven las tripas, pero bueno, el punto es el punto) y, por el otro, que “son unas bestias presas enteramente de su animalidad que no pueden contenerse de ejercer todo tipo de violencias si ven una falda corta”. Por-fa-vor.

Ocurre con la vestimenta lo mismo que con la preferencia musical o con tantas otras consideraciones de muchas mujeres: las convierte en víctimas imperfectas, cuestionadas, objetadas. Y así, poco a poco, son despojadas de su condición de víctimas para convertirlas en victimarias de sí mismas. Lo peor es que el orden opera tan bien, que, muchísimas veces —demasiadas—, esto ocurre primero en el fuero interior de quien sufre las violencias y luego en el espacio público y social. Primero, te culpas a ti misma de lo que te pasó y luego la sociedad completa te cae encima.

Triste es también que, incluso, las víctimas perfectas que cumplen con todos los requisitos de docilidad y empatías que provocan las ventajas sociales que posean (sean de raza, edad, orientación sexual, etc.), suelen estar sujetas al mismo escrutinio y jamás se les permite tener una voz propia, o simplemente no definirse por esa experiencia que, por un periodo de sus vidas, le convirtió en víctima. Pareciera que la única víctima aceptable y ejemplar es la que asume su desgracia con docilidad y silencio. Aunque valdría la pena recordar que no hay mayor silencio que el de la muerte, y no a pocas mujeres asesinadas, las han culpado de su destino.

Esta lógica conduce de manera natural al próximo asunto en cuestión: la batalla por la defensa de los derechos adquiridos de las mujeres en materia del aborto. Todo se ha dicho acerca de este asunto, pero si acaso, vale la pena insistir y recordar lo conveniente que es para el movimiento antiderechos (no merecen llamarse provida jamás) elegir y armar sus argumentos en defensa de la víctima más perfecta de todas, la víctima ideal: el no nacido.

Un pastor de Alabama de nombre Dave Barnhart elabora esta idea con elocuencia sin igual en esta cita que publicó en su cuenta de Facebook, en el 2018, y se ha viralizado a raíz de la amenaza reciente. Aquí, un fragmento que traduje:

“Los no nacidos son un grupo por el cual resulta muy conveniente abogar. Nunca piden nada de ti, no poseen retos o complicaciones morales, contrario a las personas encarceladas, adictas, o en extrema pobreza. No resienten tu condescendencia, ni se quejan de que no eres políticamente correcto. Contrario a las viudas, no te exigen que cuestiones el patriarcado; contrario a los huérfanos, no necesitan dinero, ni educación o cuidado; contrario a los migrantes, no traen consigo su cultura, raza y religión que tanto te desagrada. Los no nacidos te permiten sentirte bien acerca de ti mismo sin necesidad de que hagas ningún esfuerzo a favor de crear y mantener relaciones. Y cuando nacen puedes olvidarte de ellos porque dejan de ser no nacidos. Es como si al nacer hubiesen muerto para ti. Puedes amar al no nacido, abogar por ellos sin que confrontes sustancialmente tu riqueza, poder o privilegios, sin que tengas que repensar y reimaginar las estructuras sociales, sin que tengas que pedir perdón o proveerle reparaciones a nadie. Son, en efecto, perfectos para amar si tu deseo es afirmar y reclamar el amor de Jesús, pero en realidad te desagrada la gente que respira”.

A sus palabras, le añadiría un detalle puntual y es la verdad que revelan la mayoría de los discursos antiderechos —que como vemos atraviesan todo el espectro político— y es el hecho de que se les hace más fácil abogar por la humanidad de un cigoto o de un embrión, que respetar y dignificar la vida de una mujer. El problema no es solo que haya víctimas que incomoden, el problema es que incomode el hecho de que tengamos la insoportable osadía para el sistema patriarcal de exigir nuestro derecho a la propia humanidad.