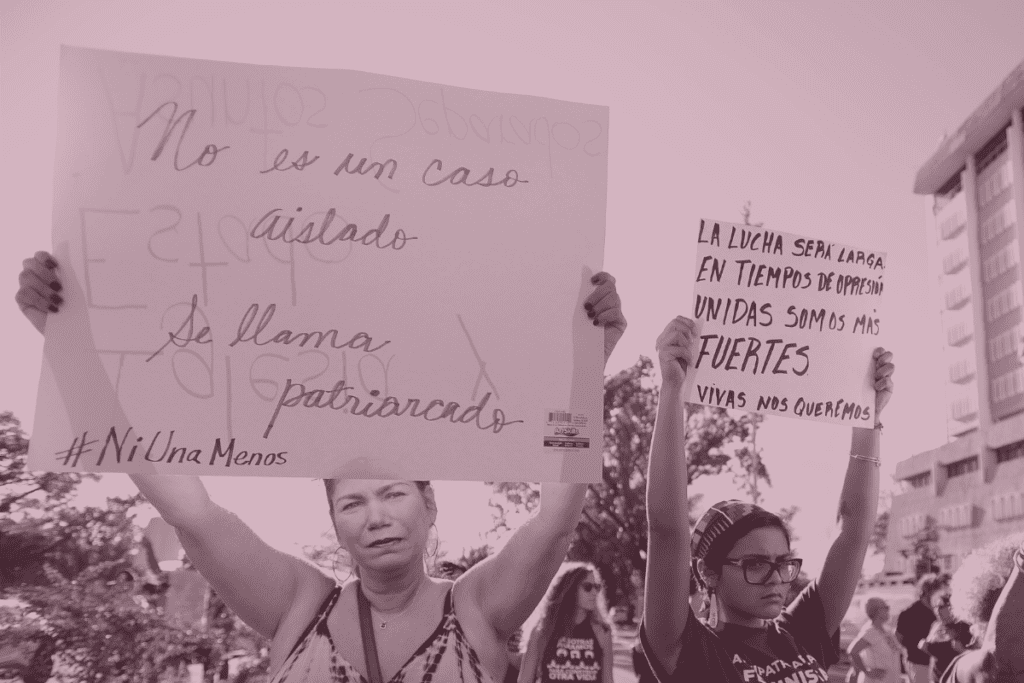

En Puerto Rico hablamos a menudo del patriarcado y del machismo. Denunciamos, con razón, la violencia ejercida por hombres, los sistemas que la legitiman y los gobiernos que intentan limitar nuestras libertades. Pero pocas veces miramos hacia un lugar más íntimo y complejo: cómo algunas madres, abuelas y cuidadoras reproducen, desde el afecto y la costumbre, los mismos patrones que nos hieren.

Este fenómeno existe, aunque incomode. Las mujeres también pueden sostener estructuras patriarcales, no por malicia, sino porque fueron formadas en un sistema que premia la obediencia, impone silencios y centra el bienestar masculino por encima del de niñas y mujeres. Muchas cuidadoras, sin darse cuenta, se convierten en matriarcas del patriarcado: figuras queridas que normalizan jerarquías violentas en el hogar y justifican comportamientos machistas en nombre de la tradición, la estabilidad económica o el supuesto “deber ser” femenino.

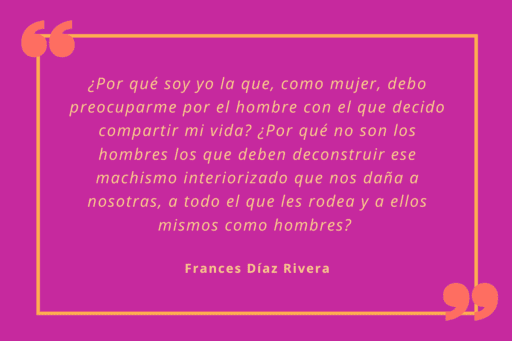

Y entonces llegamos nosotras, las hijas, nietas y bisnietas, con un mapa emocional distinto y un sentido crítico afilado. Queremos romper el ciclo, pero a menudo descubrimos que los espacios de crianza se transforman en un campo de tensión generacional. Mientras tratamos de criar con respeto y autonomía, miles de niñas siguen siendo responsabilizadas por las reacciones de los hombres a su alrededor: “No te vistas así porque provocas”, “Ve y cámbiate esos pantalones cortos para que él no comente”, “Ya tú sabes cómo es él”.

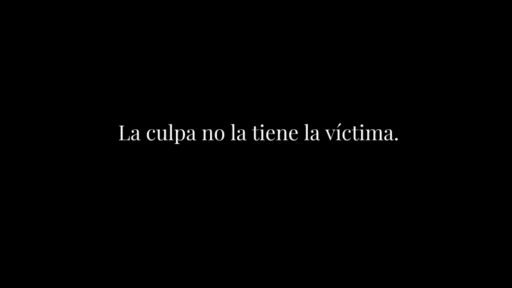

Estas frases, dichas desde la preocupación, trasladan la culpa a las niñas y adolescentes. Les enseñan que deben modificar su cuerpo, su comportamiento o su comodidad para no “incitar” a un adulto. Ese mensaje, reproducido con frecuencia por mujeres, es una violencia simbólica que marca porque limita su libertad, les adjudica la responsabilidad de la mirada ajena, convierte sus cuerpos en zonas de riesgo y les transmite que la comodidad es un lujo sospechoso.

En un país tropical como Puerto Rico, esta vigilancia se multiplica con una doble vara puritana que criminaliza lo cotidiano. Lo que debería ser simple, usar ropa cómoda, habitar el propio cuerpo, se vuelve disciplina moral. Así se fomenta la vergüenza, se refuerzan silencios y se perpetúa la impunidad masculina.

Estas prácticas no nacen en el vacío. Son repetidas por mujeres que crecieron bajo familias “patriarcales”, iglesias conservadoras, estructuras coloniales, gobiernos autoritarios y sistemas judiciales que las dejaron desprotegidas. Aprendieron que callar era sobrevivir, que complacer era “ser buena hija”, que tolerar era “ser buena esposa”. Lo aprendido, sin intervención crítica, se hereda.

Hablar de esto no es condenar a las cuidadoras. Es reconocer que el patriarcado opera tanto desde las instituciones como desde las dinámicas afectivas del hogar, que suele ser la primera escuela donde se aprende obediencia, vergüenza y silencio.

Hoy, cuando distintos gobiernos impulsan políticas que buscan controlar la educación, la sexualidad, la identidad y la autonomía corporal, el machismo doméstico no es un tema menor: es un dispositivo político. Una sociedad que obliga a sus niñas a esconderse para evitar la violencia es una sociedad entrenada para aceptar restricciones mayores por parte del Estado.

La solución no está en rechazar a estas matriarcas, sino en acompañar su transformación. Esto incluye: educación emocional y política para cuidadoras, para identificar creencias dañinas; conversaciones familiares directas, sin rodeos ni suavizaciones; protocolos domésticos de protección, con acuerdos claros que incluyan que no se comentan cuerpos de menores ni de nadie, no se justifican actitudes machistas y ninguna niñez carga con la mirada de un adulto; modelos de crianza con perspectiva feminista, basados en autonomía, libertad y respeto, y acompañamiento terapéutico y comunitario para sanar historias heredadas.

Imaginar un Puerto Rico distinto requiere mirar de frente lo que sucede en lo privado. No habrá justicia donde se criminalice el cuerpo femenino desde la infancia, ni libertad donde se enseñe a las niñas a responsabilizarse de la violencia de otros. No habrá seguridad donde el silencio proteja a los agresores en vez de proteger vidas.

Desmontar el patriarcado exige valentía. Y esa valentía empieza en la intimidad de nuestros hogares.

Nombrar el problema es el primer acto de liberación. Transformarlo es el acto político más urgente.

La invitación está abierta.